May 15, 2021

フロリダを舞台にした水着のギャルたちの死の香りに満ちたバカンス映画『スプリング・ブレイカーズ(2017)』から数年、ついにハーモニー・コリンが新作『ビーチ・バム』を作り上げた。写真家ラリー・クラークに拾われスケーター上がりの脚本家として『KIDS/キッズ(1995)』で鮮烈にデビューした彼は『ガンモ(1997)』、『ジュリアン(1999)』等ノイジーなイメージを炸裂させ続け監督としても名を上げていく。一方で、ソニック・ユースやキャット・パワーなどアーティストのMVも手がけ、音楽ファンからもリスペクトを集めてきた。

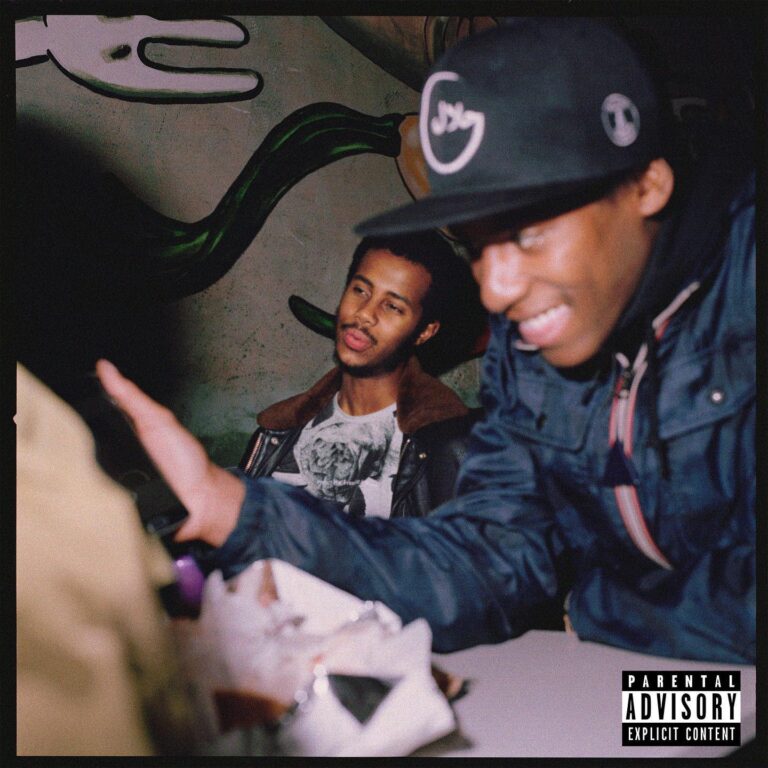

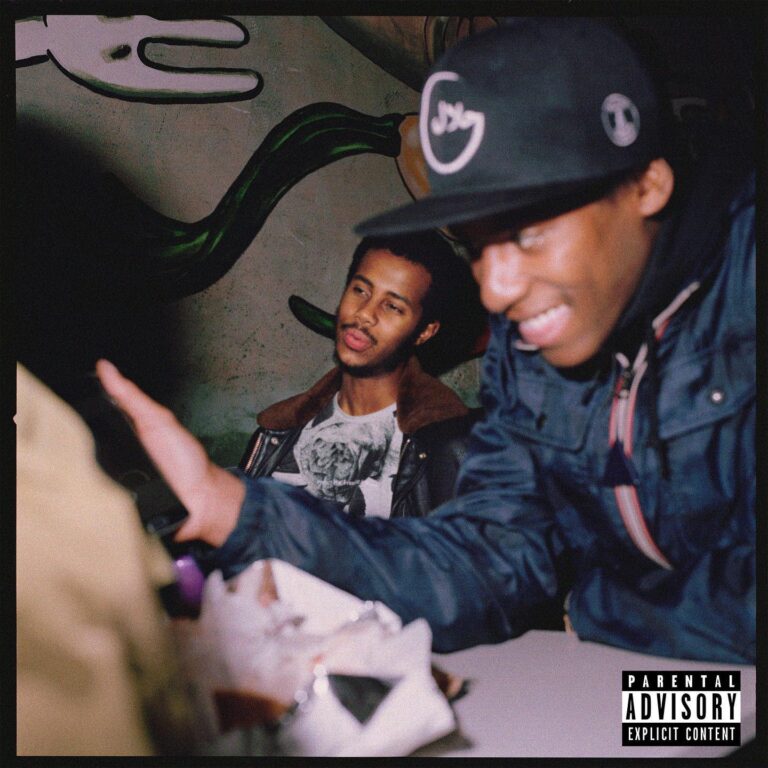

彼の影響力は未だ絶大だ。トラヴィス・スコット率いるカクタス・ジャックのコンピレーション・アルバム『ジャック・ボーイズ』のアートワークを手がけた事は記憶に新しい。映画界においてもトレイ・エドワード・シュルツ『WAVES/ウェイブス(2017)』、「ビーチ・バム」にも出演している役者ジョナ・ヒルの監督作『Mid90s ミッドナインティーズ(2018)』と近年作られたストリート・カルチャーが絡んだ映画群にも役者として出演しており、90年代を代表するアイコンとして君臨している。そんなコリンの新作というだけで映画ファンのみならず音楽ファンを含めたあらゆるポップ・カルチャーのフリークが必見の作品なのは言うまでもない。

JACKBOYS COVER

JACKBOYS COVER

『ビーチ・バム』はおそらくここ数年作られた世界中のあらゆる映画の中で最も自由な作品だ。今なお深刻な出来事ばかりが続く現在の世界からすると、ほとんど不謹慎な程に自由である。話は落ちぶれた天才詩人のムーン・ドッグがマリファナを燻らせながら各地をフラフラと歩き、奇妙な人間たちと触れ合う。ただそれだけだ。映画に教訓や共感などを求める観客の欲望は一切跳ね除け、自由で気持ちの良い瞬間だけがこの作品には存在している。この自由さは一体どこから生まれているのだろうか。『ビーチ・バム』という開放的な空気に満ちたユートピアを満喫するために、まず作り手であるコリンという作家を深く掘り下げていこう。

ハーモニー・コリンの映画には明確なストーリーが無い。彼の映画の文法はさながらフリースタイル・ラップのようだ。突発的に思い付いたであろう不条理なイメージが顔を出しては消えていく。勿論、直線的なストーリーテリングを拒む作品を撮る作家はコリン以外にも存在する。ただ一般的にそういった謎めいた映画というのは造り手が断片に何かしらの意味を込めているし、それを観客が自由に読み解いていく楽しさがある。しかし、映像の断片の数々が何かしらのメタファーになるのではなく、あくまで単なるイメージに留まっている部分こそがコリンの面白さである。

その姿勢は彼のデビュー作『ガンモ』から一貫している。ウサギの恰好をした少年がアコーディオンの練習をするカット、壁にベーコンを貼るカット、風呂場で少年がミートソースのスパゲッティを啜るカット…そこには意味が無く、ただノイジーなイメージだけが唐突に連なっていく。映画以外でも断片的なタッチは一貫している。例えばコリンが監督を務めたグッチの広告映像。そこでは、イギー・ポップ、グッチ・メインと様々なアーティストがパーティーで交流する様が紡がれていく。そこに意味やドラマ性を与えず、時間の流れだけが存在している。

実際コリン本人もインタビューで「分析をするなら死んだほうがマシ」とまで言っている程。比較的ストーリーが明確に存在する過去作『ジュリアン』、『ミスター・ロンリー』等も所謂、起承転結からは開放されており、非常に断片的な語り口だ。細かくカットが割られていくコリン独特の編集のリズムがより単なる断片であることを強調する。

こうしたイメージとの距離感は、コリンがストリートで生きるスケーターだった事と関係していると言っていい。客観的な視点で奇妙な事物を意味ありげに見せるのではなく、地べたに座りカメラの前に映っているものと同じ視点を共有する感覚。それはストリート育ちの作家、コリン特有のものである。無意味なものを無意味なものとして見つめ、撮る。『ビーチ・バム』に流れている開放的な空気の要因の一つは、こうした断片的な佇まいによって造り手のメッセージを声高に主張しない所にあると言って良い。我々は主人公ムーン・ドッグのようにイメージの数々を受け流していくだけだ。

Netflix

Netflix

ただ、コリンはイメージの数々を工夫無く見せている訳ではない。必ず断片には加工が施してある。ラッパーがボーカルにオートチューンを施すことでリリックに込められたイメージを何倍にも豊かにするように、コリンの映像作品における加工は表面上のスタイリッシュさを狙ったものではない。カメラの中に映っている人や物に眠っている新たな一面を引き出す。例えば、前作『スプリング・ブレイカーズ』のオープニング。スクリレックスのEDMをバックに水着の若者たちが騒ぎ、踊る。一見能天気なパーティーのシークエンスに見えるこの場面にコリンはスローモーションを過剰に施す。一瞬、一瞬の時間を引き延ばして見せる事でむしろ能天気な場面の中に潜む儚さが滲み出ている。無意味な断片が加工によって息づいていくのである。

また、この視点で改めて注目してほしいのはコリンが監督したリアーナの楽曲「ニーデッド・ミー(2016)」のミュージック・ビデオである。リアーナがナイトクラブで男を射殺するまでを追ったコリンにしては明確なストーリーラインがある作品だが、やはり語り口は断片的だ。そして、この作品でも彼の映像を加工するテクニックが際立っている。札束がばら撒かれるクラブの風景、夜の首都高をバイクで疾走する風景など一見楽しげなイメージの数々が切り取られる。ライティングも赤や青が煌めく、サイケデリックなトーンだ。しかしそれらを『スプリング・ブレイカーズ』の様にスローモーションと共に紡ぐ事で全体的にどこか刹那的な印象を与える。コリンの加工が、楽しさの中に隠れた寂しさを見事に引き出しているのだ。

もう一つ重要な事はコリンの作品は常に映像にローファイな質感があるという点だ。現実世界の出来事なのにもかかわらず、どこか異世界のような感触を与える。デビュー作である『ガンモ』から『ビーチ・バム』に至るまで撮影のデジタル、フィルム問わず常に画面の質感をローファイにする事は一貫している。『ジュリアン』に至っては一度デジタル撮影した映像をもう一度フィルムに落とし込むという徹底っぷりである。

この拘りがカメラの前に映っているものをデフォルメし、無意味な断片たちが行き来するための居場所を用意する。現実世界のロジックでは説明を求められてしまうが、異なる世界を設定すれば無意味なものが無意味なままで存在できる。つまり、コリンはフィルモグラフィーを通して現実とは異なるある種の異世界、ユートピアをスクリーンに作り続けた作家であると言えるだろう。そのユートピアには無意味な断片たちが、エネルギッシュに躍動しているのだ。

『ビーチ・バム』は過去のハーモニー・コリンの作品と一貫した要素はありつつ、変化した部分もある。暴力的なイメージを繰り出し虚無的なムードを漂わせていた過去作とは違い、全編に肩の力が抜けた、リラックスした空気感に満ちているのだ。

無論、コリンが成熟し持ち前のアナーキーな精神を失ったという訳ではない。ボートに乗って水面をプカプカと浮かぶムーン・ドッグの姿はさながらジャン・ルノワール『素晴らしき放浪者(1932)』におけるミシェル・シモンのようであるし、ムーン・ドッグが他のアウトサイダー達と共に毛布を投げ合う様をコリン十八番のスローモーション使いで見せるシーンはジャン・ヴィゴ『新学期・操行ゼロ(1933)』の少年たちのようでもある。例に挙げた作品は全て、既存のシステムやルールを破壊する人間たちを描いた作品だ。『ビーチ・バム』におけるムーン・ドッグのキャラクター造形がこれらの作品の登場人物の系譜にあるような、窮屈な現代へのある種の反抗から生まれているのも確かだろう。

しかし、これらのシーンには『ガンモ』から通底して漂っていた死の香りはしない。少しコリン自身のナイーブさ、優しさが表面に現れた『ミスター・ロンリー(2008)』ですら、モノマネ芸人たちが互いを慰めあうユートピアが、結局は解体されるというシビアな顛末を迎える。しかし、『ビーチ・バム』で展開されるユートピアには終わりがないし、どこまでも開放的な空気で溢れている。それは単にロケーションの変化に留まるものではない。実際、同じフロリダを舞台にした前作『スプリング・ブレイカーズ』と比べても『ビーチ・バム』に流れている空気の穏やかさは異質だ。

実際映画の中で主人公のムーン・ドッグは何が起こってもマリファナを吸って吐き、笑い飛ばす。一文無しになったり、才能が枯渇した過去の人として扱われても、煙と共に受け流していく。この楽天性は現在のコリンの心境やライフスタイルがそのまま投影された形といえる。彼はこの映画の着想をフロリダの釣り人たちのコミュニティから得たとこの作品のインタビューで常々語っている。そこでは一日中、釣りをしては酒を飲み酔っぱらう人間たちで賑わっており、その野心のなさ、自由さに大いに惹かれたのだと言う。常にユートピアをフィクションの中で描いてきたコリンが、ついに現実に理想的な無意味さが横行するユートピアを見つけ出したという訳だ。ここで彼らを客観的に見つめるのではなく、あくまで共に生活を過ごし、その感覚を映画に投影する所にこそコリンの前述したような”地べたに座って見つめる”距離感が生まれる。

現在コリンはフロリダに住んでクルーザーを買い、毎日タコベルに通うというさながらムーン・ドッグのごとく社会から外れた場所で意気揚々と無意味さを謳歌している。それを踏まえると、『ビーチ・バム』は今のコリンの心境が投影された新たなユートピアの形だと言える。人生の喜怒哀楽をシリアスに受け止めるのではなく全て笑い飛ばし、ビーチへと洗い流す。

今までのコリン作品には無い「楽天性」という意味で象徴的なのは猫の扱い方だ。デビュー作『ガンモ』では少年がカメラの前に猫の死体を掲げるというあまりにも悪趣味なシーンがあるのだが、『ビーチ・バム』では映画の冒頭でムーン・ドッグが野良猫を見つけ、大事そうに抱える。ここにコリンがこれから新たな道を踏み出す予感を感じるのは、筆者だけではないだろう。その意味でも『ビーチ・バム』はコリンにとってターニングポイントとなる一作になるに違いない。彼の創作活動は猫とともに始まるのだ。

『ビーチ・バム』というあまりにも開放的で自由なユートピアは、これまでのコリンの作品の面影と現在のコリンの心境が共存する集大成だ。そう書くととても重厚な作品のようにも思えるが、とにかくリラックスして楽しめるのがこの映画の素晴らしさであり、コリンらしい所でもある。

映画の主人公であるムーン・ドッグだけではなく、コリン自身も“まじめに不真面目”であるからこそ、この映画は気持ちの良い時間が流れているのである。何かにつけてシリアスにならざるを得ないこの時代にこうした突き抜けて能天気な作品が生まれたことを祝福するために、我々はすぐさま劇場へ駆けつけなければならない。きっと、この作品は見た人に纏わりついたあらゆる束縛を開放するだろう。大量のマリファナの煙と、ムーン・ドッグの乾いた笑い声と共に。

Writer : 朝田圭彦

RELATED POSTS

NEWS

FEATURE

LATEST LYRICS