The Player's Tribune

August 11, 2020

先日、来たる6枚目のスタジオ・アルバム『The Fall Off』の先行プロジェクトとして「The Climb Back」「Lion King On Ice」の2曲が収録された新作『Lewis Street』をリリースしたJ.Cole(J.コール)。

地元ノースカロライナの地名(コールの母が義理の父と再婚するまで住んでいた地域)を題した新作のリリースに合わせ、コールはアスリートたちの声を発信するメディアThe Player’s Tribune に「The Audacity – 大胆」というエッセイを寄稿した。今回はそのエッセイの和訳を紹介していこうと思う。

ラッパーであるコールが、なぜ「アスリートの声を発信する」メディアに登場したのか。それは彼がアスリートらしいハングリーなメンタリティを持っているからだけではない。彼がラップ以外の「もう一つの夢」を学生時代から抱き続けているからである。35歳になったコールの今の立ち位置とマインドを導く、彼の半生、そして二つの夢を綴った物語の全文を是非チェックして欲しい。

木製のうるさいデジタル時計が、その黒い画面に「6:00」と赤い数字を光らせている。俺は目を開けて、小さな部屋をシェアするルームメートたちを起こさぬよう気をかけながら、身体を起こし、アラームを止める。まだ外は薄暗い。「今日参加するなら、6:15には家を出ないとな」俺は自分自身に言い聞かせる。6:30から2ラウンド、そして最終トライアウトがSt. John’s 大学のキャンパスから10分ほど歩いたところにある新設された練習施設、Taffner Field Houseで行われるんだ。俺は初日から選抜を受けた10人の有望な選手のうちの一人だった。ベッドで寝そべり、天井を見つめながら、最後の決断を頭に巡らせる。

文字面じゃ「カレッジバスケットボールチームの出場メンバーに選ばれる可能性がある」なんて、ワクワクすることのはず。なのに、ここ24時間、俺の頭の中はスッキリしないままだった。ちょうどその一年ほど前、俺は書類の不備のせいで、フレッシュマン(1年生)として挑んだトライアウトに落選した。だから同じようなミスは犯さないと誓ったんだ。そこから1年間、俺は各地からこのキャンパスへとやってくる優秀なチームと週5日、学生生活を費やし、戦い続けた。St. John’s 大にも優秀なプレイヤーがいた。高校の頃、バスケをしてた奴はたくさんいるし、中にはディヴィジョン1の下位チームなら簡単にメンバー入りできるであろう実力者もいた。実際はどうだかわからないけど、この小さなバスケットボール・コミュニティの中で俺はトップ・プレイヤーの一人だった。

けどさ、俺は遅咲きだったんだ。高校の頃もバスケをやっていた。けど、俺が本当の自信を手に入れたのは高2の代が終わってからだ。俺は190cmの身長があって、高い身体能力と競争心を持っていた。俺に欠けていたのは基礎的な技術(大分欠落してたよ)。それをクリエイティビティと、テクニック、そして自分の意思で補っていた。19の頃の俺のプレーっぷりを一言で表現するなら「ポテンシャル」そのものだった。

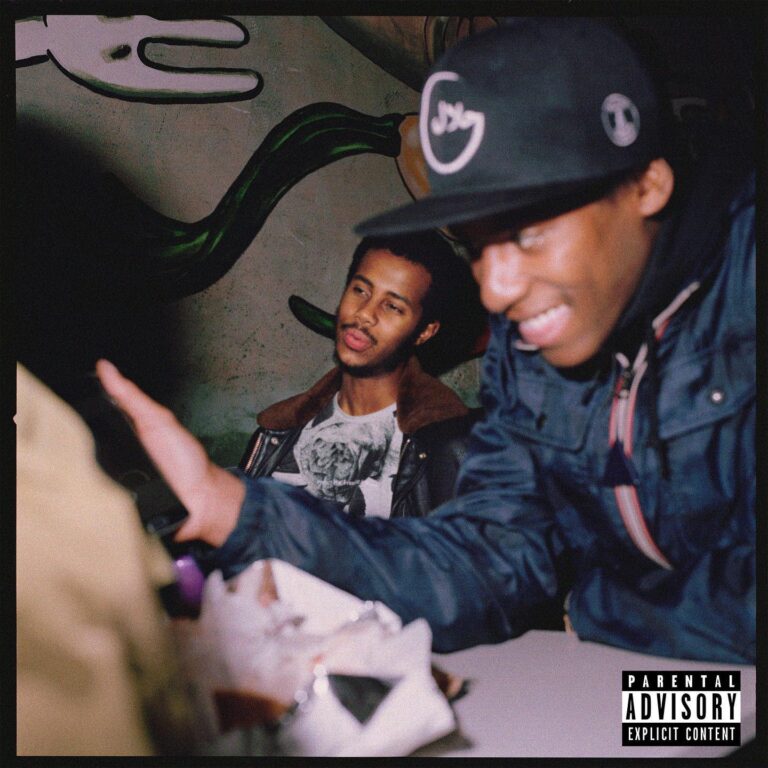

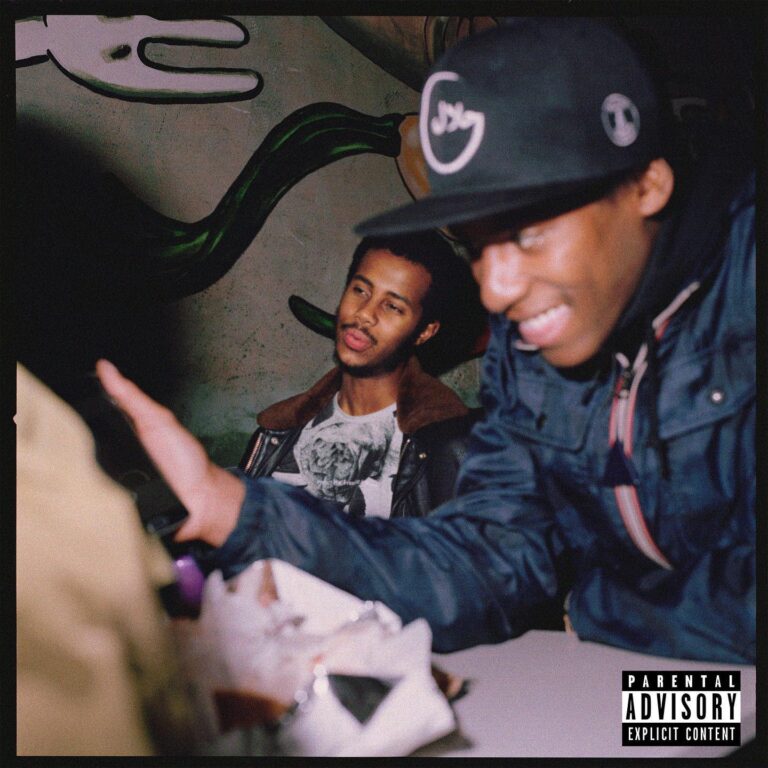

Courtesy of J. Cole

Courtesy of J. Cole

そのポテンシャルはトライアウト初日に目に見えるものになった。俺と50人の学生がBig East Program(大学競技連盟)のベンチに座るためのチャンスを巡って争わなきゃならなかった。シンプルに言って、その日のコートで俺は”やってやった”。ドリルにドリル、ゲームにゲームを重ねるごとに、一日の始まりに感じていた不安は、「俺はこのコートでベストプレイヤーなのかもしれない」という自信に溢れた気づきへと変わっていった。「おいマジかよ。活躍すれば、チームを作りあげられるぞ」って思ったんだ。次の日に招集される10人に名を連ねた時、俺の中にあったその考えは、確信へと変わった。

疑いの余地はなく、俺はチームに入れるという可能性に童心で喜んでいたよ。その日は丸一日、俺はマディソン・スクエア・ガーデンで赤いユニフォームを着てプレイしているのを妄想していた(レイアップの練習の列に並び、ベンチの端でバカでかい拍手を送る感じさ)。何度も言うようだけど、チームの一員になることは、俺にとって本当に特別なことだったんだ。高校以来、感じられなかった、ファミリーらしい空気感や仲間意識。数え切れないほどのジョークや最高な思い出に加え、チームとしてプレイすることは強い絆とアイデンティティをもたらしてくれる。たとえ、チームの中での自分の立ち位置がトーテム・ポールの下(チームの支え)だったとしてもさ。けど、そこで大事なことがある。俺は自分を理解してるからさ。もし実際にメンバー入りを果たしたとしても、俺はそのポールの底辺に留まるつもりなんて更々ないんだ。

俺が自己分析から学んだ大まかな結果はこうだ。「俺には失くなることのないドライブ(活力)がある」。何かを本気で達成したいと思った時、俺はそれを掘り下げ、どんな労働倫理、洞察力、我慢が必要かを見つけることができる。その能力を示す最初の例として、母は簡潔なエピソードを次のように挙げてくれた。俺はNBAでいつかプレイすることを頭の中に鮮明に描くティーンエイジャー。だけど、1年のときも、2年のときもJV(2軍)チームから外された。毎年、心が折れたよ。それで14歳のエゴはその気持ちを口にした。「俺はチーム入りした白人の奴らよりも上手いはずだ。こんなのおかしい。」ってさ。そのちょうど次の年にも俺はメンバー落ちした。その時、俺は「思っているほど自分は上手くないんだ」ってハッキリと気づいた。俺が必要としていたのは「情のない現実」だった。俺はその警鐘を受け取り、今までの人生で初めて、本当の努力を始めた。

そうして俺は3年生の時に2軍チーム入り。もう一夏を練習に費やして、4年生のシーズンでスタメン入りを果たした。この成功は多くの人にとっては重要じゃないように見えるかもしれない。けど、俺にとってはこの成功がその後の人生を開けさせてくれた鍵になったんだ。この経験こそが「俺は山を登れるんだ」と、自分自身に証明することができた出来事だったから。

俺に欠けていたのは基礎的な技術(大分欠落してたよ)。それをクリエイティビティと、テクニック、そして自分の意思で補っていた。

俺の目の前に立ちはだかった山は、D1(Division 1)よりももっと高いものだった。心の中ではわかってた。俺がチーム入りを果たせば、いつか「リーグ」に辿り着くという人生における夢に火が点くとわかってた。もっと上手くなるために数え切れない時間を費やし、4年時に少しでもプレイする時間を得られた自分を思い描いた。その次に俺が思い描いたのは、卒業して、「負け犬のプロ」になり、海外リーグのメンバー入りを果たすために努力する自分。その全てはいつか、究極的な山の頂点、National Basketball Association(NBA)に辿り着くためだった。

こうして自分の未来を描きながら、俺には逃げることができない現実があった。俺が大学進学を機にニューヨークに来たのは「別のミッション」のためだったってこと。そこには、俺が「登る」と誓った別の“山”があった。同じように、とても急で、登ってもいとも簡単に滑り落ちてしまう山さ。そもそも「その山を登ろう」だなんて、空想でもなきゃ信じられないような、そんな山だった。俺はニューヨークに、ラップのレジェンドになるためにやってきた。13歳の時、俺はこの芸術と恋に落ちた。バスケットボールのポスターを剥がし、偉大なヒップホップ・アーティストの写真やリリックを壁に掲げたんだ。バスケとは違って、ラップをしてる俺は他のどの仲間よりも秀でたスキルを持っていた。NC(ノースカロライナ)のファイエットヴィルから、ニューヨークに渡ったのは静かな一歩だったけれど、目標に向かうための旅を進める第一歩だったんだ。

その朝、俺はベッドに横たわりながら、同時に人生の岐路に立っていた。左に進み、バスケットボールに人生をかけ、遠く困難なNBAのキャリアを追求するのか。それとも、右に進み、ニューヨークに来た目的を果たすのか。時計が6:15を指した。俺は寝返りを打ち、毛布で顔を覆い、再び眠りについた。

俺は2009年2月14日、レコード契約を結んだ。ちょうど24になった頃だった。親友であり、ビジネスパートナーである Ibrahim Hamad の誕生日の前日だったから、よく覚えてるよ。その日、俺たちはニューヨークの高層ビル群の中に建つ、芸能関係のお高い法律事務所のきらびやかなオフィスへエレベーターで向かっていた。

俺が目の当たりにした契約は平凡なものだった。思い描いたものとはかけ離れていたよ。Ibと俺は小さくて静かな待合室に通された。その横に俺を新しく担当する弁護士の部屋があったんだ。彼の前に置かれた書類の山は、俺が全く読んだこともないレコード契約に関する無数のコピー用紙だった。俺は各ページの署名欄へのサインを終え、「片付いたぜ。行こう」なんて言いながらIb と拳を合わせた。俺らは無一文で、ヘコんだHondaのCivicに飛び乗って、仲間たちと祝杯を上げるため、マンハッタンのLower East Side にあるバーに向かった。

RJ やMike Rooney もそこにいた。Proof は来れなかったけど、Ted や Elite も来てくれて。太陽が落ち、ハッピーアワーが始まるとバーに客が入り始めていた頃だった。公式にJay-Z と契約を結ぶことができるなんて、天にも登るような心地だった。彼には数ヶ月前にたった一度会ったきりだし、その時でさえ俺にとって彼の存在はまるで神話のようだったからさ。

仲間たちはきっと俺を褒め称えてくれるんだろう。「おい!今どんな気持ちなんだ?!」なんて言って駆け寄ってくれるんだ。俺も仲間のうちの誰かが憧れの人との契約を勝ち取るなんて、想像しただけで心が揺さぶられるよ。でも実際の俺は「究極的な自分のミッション」に集中しなければいけないことを理解していたから、その時感じていた興奮はそれほど莫大なものではなかった。

俺はニューヨークに6年前やってきた。部分奨学金を片手に、「いつかJay や選ばれし数少ないラッパーたちが腰掛けた椅子に座る」なんて馬鹿げた夢を胸の内に掲げながら。最も影響を受けた人物の一人と契約できるなんて、想像もできないくらい幸福なことだった。でも、どれほど美しい祝杯に彩られようとも、あの夜はこれから突き進む遠い道のりの、大きな一歩にしか過ぎないと俺は理解していたんだ。

Jordan Jimenez

Jordan Jimenez

大きなミッションを目の前にした時、人は他のことを考える余裕はなくなるものだ。けど、あの夜、お祝いを終えて家に帰ってから、俺は心のスペースを少しだけ使って、ある暗算を行った。親指、人差し指、そして中指を使って数えてみたんだ「もし今から3年のうちに売れたら、俺はまだ、たった27歳だ。それから練習して、プロのバスケットボールのキャリアを歩む時間があるかもしれない。海外でプレイできるようにハード・ワークして、NBAに行くために努力するんだ。」俺はその可能性があることに笑みが溢れた。まだその夢を諦め切れていなかったんだ。

実際のところ、このラップ・ゲームの頂点に登り詰めたと実感したのには3年以上の月日がかかったけどね。クソ、まだ時々思うんだ、俺にはまだ「登るべき山」があるって。けど、その話はもう少し後にしよう。

2015年はキャリアの中で初めて「一息つこう」と思えた1年だった。『2014 Forest Hills Drive』がリリースされてから1年が経った頃だよ。2009年から数えて俺の5つ目のフルプロジェクトであり、3枚目のメジャーアルバムだ。完成したアルバムの出来と反響に喜びと驚きの両方を感じたね。ワールドツアーを終え、ノースカロライナのアパートの中で、結婚指輪をつけ、5〜6年の間することの出来なかった「普通」を味わいながら、ソファーに心地良く横たわってたんだ。『Narcos』や『How to Get Away With Murder』『Odd Mom Out』『Caribbean Life』なんかを観たりさ。1章だけを観て、途中で止めてしまうのではなく、最後まで物語を見届けるのさ。

俺は毎晩NBA League Pass のチャンネルを観て、Warriors の試合はできる限り全て目を通してた。大学の頃以来初めて「潰す時間」が出来たんだ。ほんの少しの期間だったけど、美しい感情だった。その期間のほとんどを俺はバスケに費やした。毎日さ。ランニングができる場所を見つけては、そこに通ったり、俺と同じようにバスケを愛し、仕事と掛け持ちでプレイする人たちと一緒に成人リーグに入ったりもしていたんだ。そんな日々を過ごす中で、俺の中にあった「プロの世界でプレイする」という夢が、胸の奥から再びゆっくりと現れてきたんだ。俺は31歳になろうとしていた。自分の想像よりも4年分、歳を食ってしまったけど、20代の頃に持っていたアスレティシズム(熱狂)は変わらず持ち続けていた。「いづれやるのなら、今しかない」と。

俺が乗り越えなければいけなかった最も高いハードルは、技術的なレベル的問題、もしくはその欠如。俺自身の夢における「幻想の量」を考えれば、俺はプレイヤーとしての技能において至極現実的な人間だ。つまり、そこには超えなければいけない壁がある。俺は人生におけるフィットネス・オールスターだった。適当なジムで5-on-5の練習試合をやったら、俺はそこでベストプレイヤーになれるんだ。でもそこに「本物」の人間、カレッジや海外でプロのレベルの経験をしてきたプレイヤーがコートに入れば、現実と、ゲームの中での力不足が露呈するんだ。

俺の最大の問題はフォームの崩れから、ジャンプシュートが安定しないこと、左手の使い方が下手なこと、自分が望んでいたほどの腕前ではないという事実を心の奥底で感じていることからくる自信の欠如。もう一度言う。俺はその山の傾斜がいかに険しいかを理解した上で、その山を登りたくなった。なぜなら、現時点で自分の実力が十分だと思っていたからではなく、今後、その実力を手に入れる可能性があると信じていたから。その山の頂点に辿り着くことを必要としているからではなく、山に「登らない」という選択を認められないから。でも、引退の時は刻々と過ぎていた。

その山の頂点に辿り着くことを必要としているからではなく、山に「登らない」という選択を認められないから。

俺の中で葛藤が起こる最大の原因は「時間」ではなかった。2016年の夏、Lifetime Fitness でランチ時にいた群衆とその場でチームを組んで試合をした後、俺はノースカロライナの郊外の家の地下にあるSheltuhという自分のスタジオにいることにふと気づいた。俺は一人、様々な時代で活躍した偉大な黒人アーティストたちの壁紙に覆われた壁に四方を囲まれながら、爆音でリピートされるビートを聴き、机にノートを、手にはペンを握って、腰掛けていた。リリックを書くモチベーションを見つけることが出来なくて、時間だけが過ぎていった。アーティストとして、これは「普通」ではない状態だ。けど、おかしなことにさ、俺はもう6ヶ月もこの気持ちに自分を支配されているんだよ。何かに感化されることのない日々。もちろん、時々、強烈なクリエイティブな思考や、急激なインスピレーションが浮かぶこともある。そんな時に出来たのが、俺が自分の作品の中でもベストな部類だと考えている「4 Your Eyez Only」や「False Prophet」、そしてまだ未公開の作品群。けど、そんな瞬間はめったに訪れないような気がしてた。俺のリリックの大半は目的もなく、ぼんやりとした、ただただ憂鬱な感情だけが露呈したものだった。

椅子に腰をかけ、ノートの空白のページを見つめながら、俺は自分に問いかけた。「調子は?」って。俺と音楽の関係は結婚生活の岐路に立たされている夫婦のようだった。言い合いもなく、長い沈黙のあとに、当たり障りのない会話をするだけ。それが全てを物語っていたんだ。「炎」は消えてしまった。

「俺はあの頃のように、彼女のことを愛してるのか?」

その日の午後、俺は日常の中で新たに見つけた心地良さと自由こそが、俺と制作への情熱の間に大きな距離を作ってしまっていると気づいた。ここ10年以上、一緒にいた「何か」が欠けているのに自分の内面を見つめることで気づいたんだ。貪欲な精神はどこかに消えていた。ラップを始めた頃、ラップ・ゲームの競争こそが俺を突き動かしていた。俺は世界でベストになるという野望を燃やして、一つ一つのバースでそれを証明した。若い頃、貪欲な精神は曲そのものに反映されていたんだ。けど、31歳になった今、俺はパンチラインのことも、言葉遊びも、いかにタフかを見せつけるかも、ほぼ気にしないアーティストになってしまった。俺はよりストーリーや、感情、メッセージを込めることを意識していた。そういった作品が俺に充足感を生み出して一方で、俺の競争心がどこかに消えてしまったことも確かだった。自分「自身に、そして世界に力を証明したい」という気持ちは、臨終を迎えてしまった。あたかも「解放された」かのように聞こえるけど、俺にとってはそれこそが不安だった。俺が身につけてきた力は「何かを証明する」ことだけだったから。追求するのが大好きだった。俺はこの状況が、年長の憧れの人たちが長い旅路の中で通ってきた、同じ境地なのかもしれないと思った。成功への祝福が、自分自身を突き動かしてきた原動力に呪いをかけ、前に進むために書く言葉は、過去に書いてきた言葉を上回ることがない。俺は自分自身と正直に対話する必要があった。

「なぁ、お前の欲してるのはこれだったのか?もうここで終わりか?」

これが俺の求めていた質問。そして俺の心の中で膨らんだ答えは「No」だった。

「もし明日でキャリアが終わるなら、後悔はあるか?」

「やり残したことは無いのか?」

そう自分に問うと、体中に「Yes」という言葉が満ちていくのが、明確にわかった。

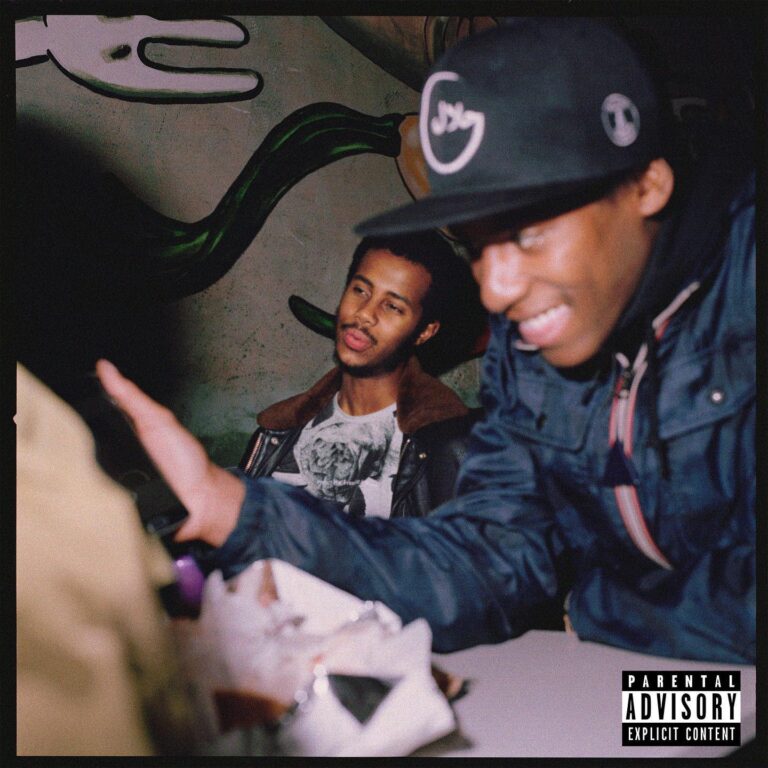

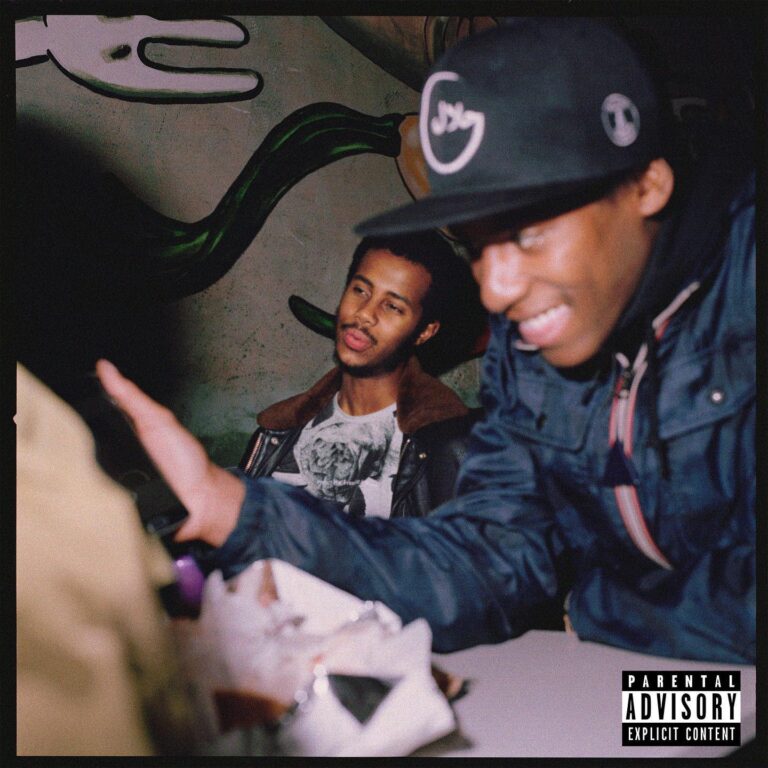

Courtesy of J. Cole

Courtesy of J. Cole

やり残したこととして、最初に思い浮かんだのは「コミュニティの機会」を逃してしまっていたこと。競争心のエゴと、拒絶される恐怖が相まって、ずっとリスペクトしてきた仲間たちとコラボレーションできず、彼らとリアルな友情を築くことが出来なかった。俺は自分のキャリアを閉鎖的に過ごしてきた。でも一生そのままで過ごしたくはなかったんだ。次に頭に浮かんだのは「Dreamville」レーベルだった。ずっと思い描いていたようなレベルには到達していないし、このムーブメント、そして(所属アーティストの)キャリア形成に強力なエネルギーを注ぐために、自分自身がアーティストとして高いレベルで活躍しなければいけないと思っていた。こうして自分自身と対話をする中で、俺の中で最も明確に見えてきたことがあった。それは「俺はもう一度ラップがしたい」ってこと。ラップ…ラップなんだ。『The Come Up』(2007年にリリースした最初のミックステープ)の頃のようなライミングが恋しかった。23歳の時に決めていたダンク・シュートが恋しかった。

「引退」という現実は俺の活力を取り戻すことは無いと思っていたけど、俺に残された時間と注意を作品に再び注いで、ラップというスポーツに再び恋をすれば、過去に自分のペンで到達したレベルをきっと超えることできるはずなんだ。理解してた。時間、忍耐、規律、集中、そして自分が心地よいゾーンから抜け出す必要があると。けど、その価値はあると信じていた。そして一度決めたからには、バスケットボールからもう一度離れる必要があった。それから1ヶ月後、俺はバッグに荷物を詰め、Lagurdia 空港から飛行機に飛び乗った。父親になると知らされる、ちょうど数週間前のことだ。驚きではなかった。人生を変化させるために過去数年でステップを踏んできたし、準備ができていると感じていたから。俺は空港の回転式コンベアから荷物を掴み、黒いSUVに乗り込んだ。車はQueens のJamaica まで行き、大学4年から、レコード契約を果たしてから数年間住まわせてもらっていたMohammad の家の前に停車した。俺にとって人生で最後の居候さ。幸運なことに、俺の借りていた部屋の上の階は空室だった。俺はその部屋にしばらく戻ることにした。荷物を持って、何段か階段を登ると、ふと懐かしい気持ちで一杯になったよ。匂い、カーペット、ほこり。全てがあの頃のままだった。俺にとって、この家は「野望」を体現そのものだったから。ラップへの渇望という意味でも、文字通りの意味でもさ。大学を卒業してから、初めてレコーディングを始めるまで、俺は飯を食う金もなく、ただこの屋根の下で多くの日々を浪費していた。時々、Hillside Avenue でスライス・ピザを食うことが出来るくらいだったな。ちょうど7時に買うんだ、その時間が起きている間で一番空腹の痛みを紛らわすことのできる時間だったから。

俺はそれから3ヶ月間、古びた、慣れ親しんだ家で目を覚まし、まず毎朝、ライティング・ドリルをこなした。そして、子どもが生まれるまでに『4 Your Eyez Only』のアルバムを完成させる。という短期的な計画と、全てをやり終えて、ユニフォームを手放す前に最高のラッパーになる。という長期的な計画を持ち、Electric Lady Studios に通い続けた。『The Fall Off』への種が蒔かれたんだ。

それから4年が経った。それから俺は2人の息子たちに恵まれ、父親としての自分とラッパーとしてのキャリアのバランスを取るという繊細なアートを学んできた。アトランタで行ったDreamvilleのアルバム・レコーディング。魔法のような10日間で、多くの才能溢れるアーティストをゲストに迎え、彼らと共に仕事をする喜びを感じた。俺自身も自分の剣を磨き、アーティストとして成長することに多くの時間と、エネルギーを注ぐことができた。一度は消えてしまった「炎」が戻ってきたんだよ。その事実に感謝してる。俺のキャリアにおける買い物カゴには、新たな人生のチャプターに入る前に、買い残した商品が何個か残ってるんだ。けど、俺は山の頂上に近づくにつれ、別の山を見つめ始める自分の意識を自覚してる。「もしかしたら、あの山も登れるかもしれない」とね。35歳にもなって、こんなことを声を大にして言うのはおかしいよな。でも最高の夢は大抵そんなものさ。

Writer : Shinya Yamazaki

RELATED POSTS

NEWS

FEATURE

LATEST LYRICS